Am Rhein bei Karlsruhe erinnert unweit des 1853 errichteten Tulla-Denkmals ein schlichter, etwas verwitterter Gedenkstein an den Tod des badischen Juristen Max Heinsheimer. Auf dem vorderseitigen, geglätteten Innenfeld sind seine Namensinitialen mit Sterbedatum eingraviert.

Heinsheimer entstammte einer jüdischen Familie aus Bretten. Zwei seiner jüngeren Geschwister wanderten in den 1850er-Jahren in die USA aus, wo Juden als gleichberechtigte Staatsbürger bessere Arbeitsbedingungen hatten. Max blieb in Deutschland und hatte Glück: Nach dem Jurastudium an der Universität Heidelberg absolvierte er sein Referendariat in Freiburg im Breisgau. Die 1862 im Großherzogtum Baden gesetzlich festgelegte Gleichberechtigung der Juden erlaubte ihm den Weg in den Staatsdienst, was seinem Vater als Jurist noch verwehrt gewesen war. Enthusiastisch feierte Max Heinsheimer in einer Rede vor der jüdischen Gemeinde in Freiburg 1863 diese Gleichstellung zusammen mit dem 50-jährigen Jubiliäum der Völkerschlacht bei Leipzig.

Im Folgejahr arbeite Heinsheimer als Sekretär am Freiburger Hofgericht und bis 1868 in Lörrach als Kreisgerichtsassessor. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 war er zunächst als Kreisgerichtsrat in Mannheim tätig, wo er sich als Nationalliberaler für die Lokalpolitik engagierte. 1879 wechselte er nach Karlsruhe ans Oberlandesgericht. Als Herausgeber der Zeitschrift für Französisches Zivilrecht veröffentlichte er Aufsätze zum badischen, französischen und englischen Recht. Er wirkte auch bei den Vorarbeiten zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit. Sein ältester Sohn, der Jurist Karl Heinsheimer (1869–1929), sollte später als Universitätsprofessor in Heidelberg das Seminar für internationales Wirtschaftsrecht gründen.

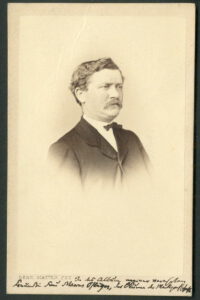

Vor einigen Jahren stieß ich In einem Privatnachlass in Freiburg auf einen Briefumschlag mit einem Foto und Abschiedsgedicht Heinsheimers vom 20. August 1868 an Johanna Pflüger (geb. Müller). Zusammen mit ihrem Ehemann Marcus Pflüger führte sie in Lörrach das Gasthaus zum Hirschen, wo Heinsheimer Tischabonnent war. In höchsten Tönen lobt er die Gastfreundschaft des „Mütterlein“ und ihren Oberländer Wein. Auch schreibt er: „Ich hab so gern die grüne Au / statt Akten im Gesicht“. Die grüne Au ist womöglich eine Anspielung auf Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte / mir wird nichts mangeln. / Er weidet mich auf einer grünen Aue / und führet mich zum frischen Wasser“).

Vielleicht dachte der Oberlandesgerichtsrat Max Heinsheimer an diesen Psalm, als er unter Depressionen leidend im Rhein bei Maxau (Karlsruhe) den Tod suchte. Seit dem 4. Januar 1892 galt er als vermisst, einen Teil seiner Kleidung hatte er in der Nähe des heutigen Gedenksteins liegen lassen. Am 17. Februar gab sein Sohn Karl eine Suchanzeige in den Zeitungen auf (u.a. im Generalanzeiger der Stadt Mannheim) mit einer Beschreibung seines Vaters. Am 24. Juni bot er 400 Mark als Belohnung für dessen Auffinden an. Doch erst nach zweieinhalb Jahren, am 30. Juli 1894, wurde die Leiche seines Vaters im Rhein bei Leopoldshafen gefunden, wie der Generalanzeiger am darauffolgenden Tag meldete. In den Badischen Biografien blieb sein Freitod unerwähnt, auch die spätere Literatur verschweigt ihn. Im Unterschied zum Tulla-Denkmal gibt es für den Gedenkstein bis heute vor Ort keine Erläuterungstafeln oder andere Hinweise.

Vgl. zu Quellen und Literatur: Carola Hoécker, Vom Freischärler zum Parlamentarier, Karlsruhe, Bretten 2019, S. 47f.

© Carola Hoécker, 20.07.2025